Comment « braver son siècle » ? Propositions sur l’assignation séculaire en histoire littéraire à partir des cas Bussy-Rabutin et Sévigné

1« Braver son siècle » : j’emprunte cette formule à L’Histoire de l’Académie française de D’Olivet, qui lui-même reproduit la Vie de Monsieur Corneille de Fontenelle. Le neveu biographe y explique qu’au moment où le goût du siècle changea pour préférer la tendresse à l’héroïsme, son oncle Corneille ne s’y adapta pas : « Il ne pouvoit mieux braver son siècle qu’en lui donnant Attila, digne roi des Huns1 ». « Braver son siècle », c’est-à-dire, d’après le Dictionnaire universel de Furetière, le « choquer » ou le « mépriser ». Une telle alternative herméneutique suppose la recherche délibérée du scandale ou, au contraire, une indifférence affichée aux aléas de la mode. Dans ce contexte, le siècle désigne une période restreinte indépendante de la durée centenaire et indistincte quant à ses bornes, et sans doute métonymiquement le public de ladite époque. Corneille n’était plus tout à fait de son temps en 1667. Et Attila n’est sans doute pas la plus lue de ses pièces aujourd’hui. Quand un auteur « brave » son siècle, il est désavoué par son présent, mais encore par son futur, comme si « être de son siècle » au sens de « suivre le goût de son temps » était une condition suffisante, voire une garantie pour s’assurer la postérité. Ainsi du cas du Cid : il y aurait correspondance parfaite entre goût du siècle (en tout cas du « public » du siècle, même si l’on connaît la réticence des doctes lors de la querelle2) et survivance. On l’aura compris, sans doute, je voudrais ici réfléchir aux rapports entre appartenance — au sens d’adhésion pleine et entière — à un siècle et survie au-delà de ce siècle, entre assignation séculaire, chance de durée et classicisation.

2J’ai choisi comme terrain d’enquête Bussy-Rabutin, auteur pleinement identifié et reconnu comme homme de son siècle et aujourd’hui tombé au rang des minores, vivant dans l’ombre de celle qui ne tarda pas à l’éclipser et lu presque toujours après, comme en supplément. Les deux épistoliers semblent figurer à eux seuls les deux branches d’une formulation inverse de l’alternative : être dans son siècle puis tomber dans l’oubli ou braver son siècle et donc lui survivre. Si Bussy a bien bravé ses contemporains (d’abord au sens de scandale avec la diffusion de son Histoire amoureuse des Gaules, puis au sens d’indifférence avec ses nombreux écrits adressés au roi et à son entourage à la fin de sa vie), on ne peut pas dire qu’il ait bravé son siècle tant ses contemporains l’avaient identifié de son vivant comme un modèle de bel esprit et de langage pur, un idéal de traducteur notamment. Plusieurs éléments contribuent à inscrire cet « amateur éclairé », pour reprendre une formule d’Alain Viala (1985), au rang des contemporains à intégrer dans une histoire littéraire en train de s’écrire : élu à l’Académie française en 1665 sans rien avoir publié encore, presque rien écrit en tout cas, il est l’objet d’un des nombreux parallèles qui se dressent à la fin du siècle entre les Anciens et les Modernes : Bouhours en fait le nouvel Ovide et il est considéré par ses contemporains comme un modèle d’écriture. À sa mort, ses mémoires et ses lettres sont remaniés en vue d’une publication imprimée immédiate par les soins de sa famille et du père Bouhours, et ne connaissent pas de rééditions ensuite jusqu’au xixe siècle. À l’inverse, les lettres de Sévigné publiées trente ans après la mort de l’épistolière ne cessent d’être rééditées puis érigées en classique dès les années 1740. Dans les genres d’écrire relevant de la littérarité conditionnelle, on le sait, les fortunes éditoriales et les phénomènes de réception jouent un grand rôle dans l’ancrage ou le désancrage dans le siècle. Peut-on établir une corrélation, et même un lien de causalité ou, à défaut, un niveau de proportionnalité entre le degré d’inscription dans le contemporain et la prédictibilité du déclin pour la postérité ? Comme on le suppose parfois, par exemple pour les œuvres de Marie-Jeanne Riccoboni au siècle suivant : à trop suivre la mode et le goût du siècle, on prend le risque de n’être que de son siècle, le succès d’un moment serait ainsi condamné au second rayon dans le futur — loi que la permanence de La Nouvelle Héloïse, bestseller des Lumières s’il en est, vient immédiatement démentir3. On pourrait figurer ainsi les différentes possibilités :

|

Reconnu dans son siècle (notamment par les instances légitimantes) |

Ignoré par son siècle ou « encore inconnu » dans une perspective téléologique (soit absence de succès, soit absence de publication imprimée) |

|

|

Disparition / rétrogradation au rang de minores (en dehors des études spécialisées) |

Bussy-Rabutin (mais sans œuvre imprimée ou presque) Voiture / Guez de Balzac Marie-Jeanne Riccoboni |

Le Corneille d’Attila |

|

Survivance / « Canonisation » Visibilité dans l’enseignement général |

Le Corneille du Cid La Nouvelle Héloïse de Rousseau |

Sévigné |

3J’examinerai dans un premier temps les modes d’inscription de Bussy dans son siècle par ses contemporains, avant d’évoquer la chronologie parallèle des publications imprimées de Bussy et Sévigné pour montrer le rapport entre assignation à un siècle, littérarisation et histoire éditoriale, enfin dans un dernier temps, j’essaierai d’imaginer d’autres manières de situer nos deux « auteurs » épistolaires, en me demandant s’il est possible de les dé-grand-siécler (tentative hasardeuse de néologie, dont la fortune est plus douteuse encore). Peut-on (et donc faudrait-il) imaginer d’autres modes d’assignation d’un auteur à un siècle que les bornes de sa vie biologique ?

4Chemin faisant, j’essaierai d’éviter plusieurs écueils inhérents à toute réflexion sur les liens entre assignation à un siècle et survivance au-delà de ce siècle :

Justifier a posteriori un canon établi par d’autres. J’éviterai donc autant que faire se peut de légitimer le partage entre Sévigné et Bussy, en jugeant que l’histoire littéraire avant moi a bien fait le tri, de même que je prendrai garde à l’écueil symétrique : ne pas réhabiliter les perdants, ne pas militer à toutes forces pour un retour en grâce littéraire : chercher les raisons, comprendre, n’est pas nécessairement excuser ni légitimer.

Ne pas confondre cette question avec la réflexion sur la prévisibilité d’une postérité4, en essayant de les tenir ensemble : être de son siècle prédispose-t-il un auteur ou une autrice à n’être que de son siècle, partant à ne pas y survivre ?

Les inscriptions de Bussy dans son siècle : un « homme-époque » ?

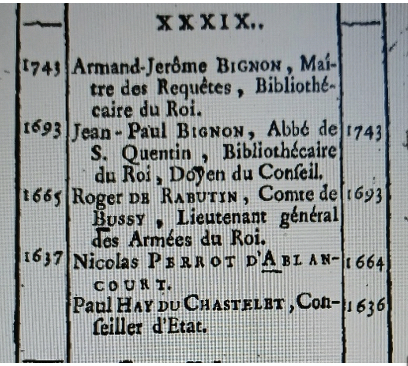

5Peut-on dire de Bussy qu’il est un « homme-époque5 », c’est-à-dire qu’il exemplifierait, de manière typique, non seulement une manière aristocratique de prendre la plume au xviie siècle mais encore quelque chose comme le goût du temps concernant tout ensemble l’usage de la langue, la pratique lettrée et la sociabilité ? Si l’on reprend les catégories dégagées par Alain Viala dans Naissance de l’écrivain, Bussy appartient à cette classe des « écrivains sans carrière », des « amateurs très éclairés » dont les cas-types sont Saint-Évremond et La Rochefoucauld6. On notera que ce sous-groupe était déjà distingué par Pierre Albert sous l’étiquette des « grands seigneurs7 ». Quand il est reçu à l’Académie française en janvier 1665 avec l’agrément du roi, au fauteuil de Perrot d’Ablancourt, mort en novembre 1664, il n'a, pour ainsi dire, rien publié sous forme imprimée8.

Au commencement de mars, le Chancelier Séguier, le duc de Saint-Aignan, & mes autres amis de l’Académie Françoise me convièrent de prendre la place du célèbre Perrot d’Ablancourt qui venoit de mourir. J’y consentis. […] Il y avoit toujours quelques personnes de naissance dans ce corps-là ; il y en aura encore bien davantage à l’avenir. Jusqu’icy la pluspart des sots de qualité, qui ont esté en grand nombre auroient bien voulu persuader s’ils avoient pu que c’estoit déroger à Noblesse que d’avoir de l’esprit ; mais la mode de l’ignorance à la cour s’en va tantost passée : & le cas que fait le Roy des habiles gens achèvera de polir toute la noblesse de son royaume. (Bussy-Rabutin, 1696, t. II, année 1665, p. 392‑393).

6Bussy n’est donc pas admis dans la Compagnie en raison de sa production lettrée publiée — inexistante — mais pour deux raisons présentées de manière volontairement polémique par Bussy : son rang (« personnes de naissance ») et son « bel esprit » (Viala, 1985, p. 150), deux ancrages forts dans un siècle où la naissance et l’aisance à manier une langue galante jugée pure sont deux arguments suffisants pour entrer dans une instance de légitimation, non seulement de soi mais des autres. La place assignée à Bussy est celle de successeur d’un éminent traducteur : il y a à l’Académie une tradition plus ou moins respectée de filiation par fauteuil et l’on voit ici qu’on propose à Bussy la place laissée vacante par Perrot d’Ablancourt considéré comme digne traducteur. C’est dans le paragraphe suivant que Bussy évoque la diffusion subreptice et incontrôlée de l’Histoire amoureuse des Gaules, suivie peu de temps après par son arrestation, le 17 avril.

7Dans son Discours sur l’Académie française, Sorel raillait — et ce, dès les années 1650, inaugurant ainsi un sous-genre polémique appelé à une grande fortune — cette « chose étrange » qui voulait que l’Académie accueille en son sein des hommes n’ayant qu’à peine écrit, sous-entendu, à peine publié (où l’on voit qu’en terrain polémique non plus, il n’y a pas d’habit neuf) :

Que c’est aussi une chose estrange que quelques-uns de la Troupe soient estimez grands Autheurs & Juges absolus du langage pour quelque petite Epistre & deux ou trois Stances, & que mesmes il y en a quelques-uns qui y sont seulement nommez avec leurs Dignitez ou Offices, sans dire qu’ils ayent fait aucun ouvrage. […] quand mesmes ils ne voudroient point passer pour Autheurs & pour Escrivains, leur bon jugement serviroit toujours de beaucoup dans les résolutions de l’Assemblée, & leurs discours de vive voix sont d’aussi grande valeur que plusieurs Escrits. (Sorel, 1654, p. 29‑30).

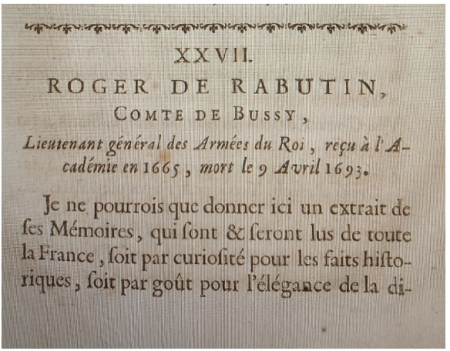

8Instance de légitimation, l’Académie française, recevant Bussy en 1665 — peu de mois avant sa chute — ne reçoit pas un auteur9, mais un esprit jugé apte à arbitrer et légiférer en matière de langage et de belles-lettres. Bussy est alors pleinement un homme de son siècle, à défaut d’être un écrivain de son siècle. Comme l’écrit Mathilde Bombart, « les deux statuts d’auteur et d’académicien relèvent de deux logiques institutionnelles, non sans interaction bien sûr, mais différentes » (1997, p. 104). D’ailleurs, quand quatre-vingts ans plus tard, D’Olivet écrit la suite de la relation de Pellisson, il présente Bussy par son rang social et militaire. Le sous‑titre des pages qu’il lui consacre donne le titre principal de Bussy : « comte de Bussy, lieutenant général des Armées du Roi » (voir ci‑dessous la liste des Académiciens en fin d’ouvrage et l’en‑tête du sous‑chapitre consacré à Bussy, issus de : Pellisson, D’Olivet, [1743] 1989, p. 413, 285, 288).

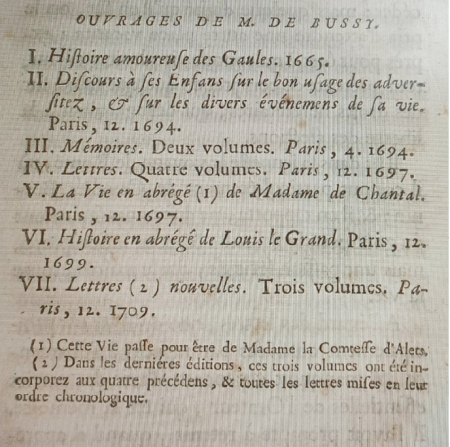

9Pour autant, D’Olivet produit bien pour Bussy une liste d’ouvrages, ce qui n’est pas le cas dans la rubrique consacrée au duc de Saint-Aignan, soutien et ami de Bussy, officier reçu lui aussi comme « bel esprit ». La liste reproduite ci‑dessus comprend sept entrées, parmi lesquelles seule la première (I.) est une édition du vivant de l’auteur, tandis que les suivantes sont toutes des publications posthumes. D’Olivet tient d’ailleurs à souligner l’importance de cette distinction :

Un point essentiel c’est de rapporter jusqu’aux moindres ouvrages d’un Académicien & d’en citer toujours la première édition, parce que sur cette date les critiques voient si c’est un fruit, ou de la jeunesse ou de l’âge mur. Ils voient si c’est un ouvrage posthume, & qui dès-lors mérite plus d’indulgence, car l’Auteur peut n’y avoir pas mis la dernière main. Et quand il y a plusieurs ouvrages d’un même auteur, on peut quelquefois en observant le temps où ils ont été faits, parvenir à connoître les changements arrivés dans ses études dans son goût, dans ses opinions, & même dans sa fortune. (Pellisson, D’Olivet, [1743] 1989, p. 60‑61).

10Règle de méthode pour la juste appréciation de l’œuvre d’un écrivain et de son évolution au cours du temps, ce principe adopté par d’Olivet laisse donc de côté la publication non imprimée, la circulation manuscrite, ce qui n’est bien sûr pas sans poser problème pour des littérateurs tels que Bussy qui n’accordent qu’un vil prix à l’imprimé et vise au contraire la publication manuscrite10. Ainsi les Maximes d’amour qui ont pourtant fait la réputation d’homme de plume de Bussy ne figurent-elles pas dans la liste. À l’inverse, le fait que l’Histoire amoureuse des Gaules figure en première ligne relève presque de l’ironie de l’histoire : écrite avant son entrée à l’Académie, mais publiée juste après, cette satire à clés en droit ne devrait pas figurer dans cette liste : d’abord parce qu’une des autres règles adoptées par l’historien de l’Académie est de ne faire figurer que des ouvrages d’un auteur à partir de son intronisation11, ce qui justifie, si besoin était, une deuxième fois, l’exclusion des Maximes d’amour. Ensuite parce qu’à en croire Bussy dans sa stratégie de défense, cette Histoire amoureuse des Gaules s’est publiée à son insu, sans son autorité mais encore sans qu’il admette avoir écrit la totalité de l’ouvrage en circulation. L’effet surtout est paradoxal dès lors que ce pour quoi Bussy a été élu et ce que le siècle suivant voudra bien seul sauver, à savoir ses maximes d’amour et ses traductions libres des Anciens, ne figurent pas dans la liste de ses œuvres, tandis que l’œuvre qui lui a seule assuré la survie à la postérité apparaissait bien à la première place.

11Après l’Académie, la deuxième instance de légitimation que je voudrais convoquer se situe dans un genre qui fait fortune à la fin du xviie siècle en particulier, celui du parallèle. En 1689, le père Bouhours, ami et futur éditeur des volumes posthumes de mémoires et de lettres de Bussy, publie un ouvrage cousu de citations commentées et intitulé Pensées ingénieuses des Anciens et des Modernes, dans lequel il dresse le parallèle suivant entre Ovide et Bussy :

On peut opposer à Ovide mesme l’illustre malheureux dont j’ai déjà parlé plusieurs fois & qui pourrait dire comme Ovide que son esprit a esté un peu la cause de son malheur.

Ingenio perii qui miser ipse meo

L’un & l’autre ont mis tout en œuvre, & se sont servis de leur esprit admirablement pour fléchir leur Prince […] Mai en quoy l’homme de qualité dont je parle l’emporte beaucoup sur Ovide, c’est qu’au lieu de demander comme celuy-ci à estre rappelé précisément ou à changer d’exil, pour mettre sa vie en seureté il ne demande qu’à servir son Prince dans les armées & à mourir pour luy ; & il le fait non seulement avec tout l’esprit et toute l’éloquence possible, mais aussi de tout son cœur & de la meilleure foy du monde. Les lettres qu’il a écrites au Roy durant son exil, & qui sont tombées entre mes mains, font foy de ce que je dis : en voicy des traits remarquables12. (Bouhours, 1689, p. 163‑165).

12C’est pour ses lettres au roi que Bouhours fait l’éloge du nouvel Ovide, insistant sur son ingéniosité et sur ses compétences linguistiques. Dans sa Manière de bien penser, Bouhours le convoquait déjà comme « homme de qualité qui a de l’esprit infiniment et qui écrit d’une manière dont les autres n’écrivent point » (Bouhours, 1687, p. 108). Conséquence de cette opération de lobbying menée tambour battant par Bouhours, aidé de Bussy et d’une des filles de ce dernier, La Bruyère dans ses Caractères à la fin du siècle érige les deux correspondants et amis en modèles d’écriture :

32. (IV) Capys, qui s’érige en juge du beau style et qui croit écrire comme BOUHOURS et RABUTIN, résiste à la voix du peuple, et dit tout seul que Damis n’est pas un bon auteur. Damis cède à la multitude, et dit ingénument avec le public que Capys est froid écrivain. (La Bruyère, 1691, p. 77).

13En 1691, « écrire comme Bussy » est (encore) un compliment, tandis que le siècle suivant sera plus hostile. On le voit, le corpus valorisé — du vivant de Bussy, dans son siècle — par Bouhours n’est pas le même que celui retenu par ni par le siècle suivant — Maximes d’amour et traductions libres des auteurs latins — ni par le nôtre — L’Histoire amoureuse des Gaules. Dans sa somme consacrée aux querelles littéraires, Irailh considère par exemple qu’il n’y a rien à sauver de Bussy si ce n’est ses Maximes d’amour et ses imitations des épigrammes de Martial. Le jugement sur l’orgueil de Bussy et sur les excès rhétoriques de courtisan dans sa correspondance y est très sévère (1761, t. I, p. 317). Quant à Fréron, voici ce qu’il pense du parallèle de Bouhours : « Ovide ne se serait jamais douté qu’on l’eût comparé à M. de Bussy‑Rabutin ; c’est là sans doute le comble des malheurs de ce poète13. » On se convaincra encore mieux du début de purgatoire de celui qui est maintenant considéré comme d’un autre siècle en convoquant le jugement de Françoise de Grafigny qui reproche à son correspondant Devaux d’écrire « comme un Bussy », c’est-à-dire en s’adressant à la postérité plutôt qu’à son correspondant direct. La remarque quant au corpus valorisé est la même que pour Bouhours : c’est le Bussy épistolier dont on se souvient surtout : « Quand tu penses à la postérité, tu écris comme un Bussy. Je démêle fort bien les jours où tu lui écris de préférence à moi14 ». Écrire comme un Bussy n’est plus synonyme d’écrire bien, mais d’écrire par‑dessus les siècles, en enjambant son propre temps pour viser déjà à ceux d’après. C’est à la fortune éditoriale des lettres de Bussy, comparée à celles de sa cousine, la marquise de Sévigné, que nous allons donc maintenant nous intéresser.

D’un siècle à l’autre : des fortunes éditoriales en vases communicants

14Le premier constat à faire est celui d’un décalage dans le temps des éditions des deux correspondances15 : alors que les lettres de Bussy sont publiées juste après sa mort et avec soin par ses enfants aidés du père Bouhours, le premier recueil indépendant des lettres de Sévigné est imprimé trente ans après sa mort, à Troyes en 1725, dans une brève édition de petit format, contenant seulement vingt-huit lettres16. Ces Lettres choisies de Madame la marquise de Sévigné à Madame de Grignan sa fille. Qui contiennent beaucoup de particularités de l’histoire de Louis XIV constituent la première étape de l’autonomisation des lettres sévignéennes par rapport à celles de son cousin.

15Car les premières lettres de Sévigné ont été publiées dans la première édition des lettres de Bussy en 1697. C’est ainsi que devint possible un nouveau parallèle, entre les deux correspondants cette fois, qui tourna au désavantage du cousin. Comparant les deux épistoliers, Pierre Bayle considéra immédiatement que la marquise écrivait mieux que le comte :

[…] qui doute que les lettres adoptives, et en particulier celles de Mad[ame] de Sévigné, ne soient meilleures que celles de Mr de Rabutin. Cette dame avoit bien du sens et de l’esprit. Le bruit a courru [sic] que Mr Ménage l’a aimée galamment : elle mérite une place parmi les femmes illustres de notre siecle. Monsr Perrault ne fera-t-il pas un livre pour elles, aussi bien que pour les hommes ? Je voudrois bien savoir quelque chose de l’histoire de celle-là. Je la mettrois volontiers dans mon Diction[n]aire. Elle sera sans doute dans le nouveau Moréri de Paris, et Mad[ame] Des-Houlieres aussi17. (Bayle, 2014, t. XI, p. 422).

16Le parallèle établi par Bayle a tourné au désavantage de Bussy. À mesure que les lettres sévignéennes étaient valorisées, celles de Bussy déclinaient. On peut faire l’hypothèse qu’à mesure que se développait une certaine idée de ce qu’était le xviie siècle, ceux qui ne correspondaient plus à cette image ont été relégués dans les marges. Au xviiie siècle, c’est la propension de Bussy à parler de lui, sa vanité qui est souvent mise en avant comme repoussoir. Ainsi de l’avertissement d’une édition séparée des lettres de Sévigné à Bussy :

Bussy, dont on lit encore avec intérêt les Mémoires dans tous les endroits où il ne parle pas de lui‑même, en parle ici continuellement et avec aussi peu de pudeur que de mesure. Aussi n’a‑t‑on extrait de ses lettres à Mme de Sévigné que ce qui étoit absolument nécessaire pour expliquer quelques endroits des réponses de sa cousine. La diction, pure, mais roide et empesée de l’un, étoit trop éloignée des grâces, de l’aisance et de la rapidité de style de l’autre, pour que leurs lettres pussent se trouver ensemble sans offrir le disparate le plus choquant18.

17Alors que cette édition est suivie de nouvelles entreprises visant à éditer le plus de lettres possible, que les rééditions se multiplient tout au long du xviiie siècle, que Sévigné commence à faire l’objet d’un véritable culte, au contraire Bussy-Rabutin semble s’effacer : ni ses lettres ni ses mémoires ne connaissent plus de rééditions après une anthologie des « plus belles lettres » de Bussy en 1742 et jusqu’à la deuxième moitié du xixe siècle, lorsque l’érudit Ludovic Lalanne se chargea de l’édition complète des mémoires (1857) puis des lettres (1858-1859), en six volumes. L’Histoire amoureuse des Gaules en revanche ne disparaît jamais totalement du champ des rééditions et l’on en compte encore régulièrement des exemplaires dans les années 1750-1850.

18 À l’exception de l’anthologie de 1742 déjà brièvement évoquée, les lettres de Bussy ne font pas l’objet de manipulations éditoriales visant à redynamiser un corpus qui ne fait plus recette. Encore aujourd’hui, la différence est nette : alors que Sévigné a connu deux éditions dans la bibliothèque de la Pléiade, la première assurée par Émile Gérard‑Gailly en 1953, la seconde par Roger Duchêne entre 1972 et 1978, qui fait toujours autorité et sert de corpus de travail aux spécialistes, Bussy n’est que partiellement réédité et dans des maisons d’édition à diffusion plus restreinte. Au sein même de l’ensemble de sa production, les situations sont inégales : les lettres n’ont pas connu de réédition complète depuis l’entreprise de Ludovic Lalanne, aucune anthologie n’est disponible19. Les mémoires ont été partiellement réédités dans la collection « Le Temps retrouvé » du Mercure de France (Bussy‑Rabutin, 2012) et les autres écrits de Bussy sont édités séparément, la plupart du temps sous l’égide des membres de la Société des Amis de Bussy-Rabutin (Bussy-Rabutin, 2000 et 2016)20. Seule l’Histoire amoureuse des Gaules n’a jamais cessé d’être rééditée, les deux dernières éditions en date étant celle de Roger et Jacqueline Duchêne dans la collection Folio chez Gallimard (Bussy‑Rabutin, 1993) et celle de Catriona Seth et Constance Griffejoen‑Cavatorta parue à l’occasion d’une série du Monde sur « Les grands classiques de la littérature libertine » (Bussy‑Rabutin, 2010).

19 Plusieurs arguments se présentent pour qui voudrait comprendre cette différence de traitement. On peut arguer de la valeur, c’est la solution Pierre Bayle. Sévigné est supérieure à Bussy. La valeur intrinsèque de ses lettres lui a permis de traverser les siècles jusqu’à nous. Dans la lignée des travaux de Fritz Nies, on peut défendre l’idée que le corpus sévignéen, par les manipulations dont il a fait l’objet, était particulièrement adaptable aux variations de goût dans le temps. Ses lettres ont cette souplesse, cette diversité qui fait que chaque époque a pu adopter, fabriquer « sa » Sévigné, la dévote, la mère aimante, la bonne pédagogue, la spirituelle marquise, etc. Sévigné plaisait mieux au xviiie siècle, tandis que Bussy, plus monolithe, plus égal à lui-même, faisait déjà monde ancien. Au siècle suivant, Sévigné pouvait être promue comme lecture recommandable dans un cadre scolaire. Une telle classicisation par la voie scolaire était impossible pour Bussy.

20 Une autre raison encore a pu creuser le fossé entre Sévigné et Bussy : elle touche cette fois au sort plus généralement réservé aux auteurs galants, comme l’ont montré en particulier Alain Genétiot (1993) sur les poètes tels que Sarasin, Voiture et Benserade, et Alain Viala quant à la promotion dans l’histoire littéraire de catégories exogènes telles que le baroque et le classicisme au détriment d’une catégorie endogène telle que la galanterie (Viala, 1997).

21 On pourrait enfin considérer — mais est-ce une cause ou une conséquence ? — que c’est peut-être l’absence d’opérations anthologiques qui a joué contre Bussy. Alors que la brièveté constitue une forme de « technique de la durée21 », le corpus bussien n’a pas été transmis par extraits. Contrairement à Sévigné, Bussy n’a pas fait l’objet d’opérations éditoriales de sélection, de florilèges ; ni anthologie, ni collection de bons mots. Il n’y a pas de Rabutiana22, alors que les Sévigniana se développent au xviiie siècle. En 1756, l’abbé Pierre Barral rassemble des extraits des lettres pour composer des Sévigniana, ou Recueil des pensées ingénieuses, d’anecdotes littéraires, historiques et morales. Les anthologies scolaires ne cessent d’être publiées dans lesquelles les préfaces insistent sur l’immortalité de l’épistolière, au regard de ses collègues masculins du « même » siècle : « Les lettres de Balzac et de Voiture sont oubliées aujourd’hui, […] mais les lettres [de Sévigné] vivront autant que notre langue » (Sévigné, [1812] 1825, p. 4).

22 Le décalage entre existence biologique et existence comme corpus est tel pour ces deux auteurs dont les destins éditoriaux ont fonctionné en symétriques inversés qu’on se demandera pour finir s’il convient toujours de rattacher Sévigné et Bussy au même siècle, et même au xviie siècle ? Ne peut-on procéder à ce que, dans un autre contexte et à propos de Voltaire, Stéphane Zékian a appelé une « manœuvre d’exfiltration historique » (2010, p. 27) ?

Comment dé-siécler un auteur ?

23Dans un dernier temps, je voudrais évoquer des pistes qui m’ont été inspirées par les travaux du philosophe et historien Daniel S. Milo. D’abord dans l’un des essais de son ouvrage Trahir le temps, il écrit ceci :

Et si on comptait à partir de la Passion ? En ne partant plus de l’Incarnation du Christ (ou plutôt de la Circoncision), mais de la Passion, la chronologie en ère chrétienne se décalerait de 33 ans, âge présumé du Christ sur la croix. Ce qui s’est passé — ou plutôt ce qu’on a pris l’habitude de dater — dans le premier tiers d’un siècle reculerait au siècle précédent : ce qui l’a clôturé passerait à son milieu. (Milo, 1991, p. 17).

24En suivant le programme de Milo, voici quelques effets immédiats sur l’histoire littéraire : le xvie siècle perdrait l’Humanisme, Lumières et Romantisme se trouveraient dans le même siècle et le « Siècle de Louis XIV » correspondrait mieux avec le xviie siècle — le Roi-Soleil naîtrait en 1605 et mourrait en 1682. L’Académie française verrait le jour en 1602 à l’aube du siècle. Dès lors, la première édition de Sévigné surviendrait en 1692, rejoindrait Bussy et appartiendrait au « bon » siècle, qui s’achèverait, cerise sur le gâteau, par la seconde partie de l’Histoire de l’Académie française. Cette première solution — un peu extrême, je vous l’accorde — pour remettre les deux épistoliers dans le même siècle et accorder une fois pour toutes le cousin et la cousine a tout de même peu de chance de s’imposer tant la fixation des siècles tels que nous les connaissons paraît aujourd’hui immuable, contraignant tout historien à rappeler en préambule soit l’artificialité de tout découpage, soit la non-pertinence dudit découpage pour l’objet qui l’intéresse, bien souvent les deux. Ainsi procède-t-on presque toujours à ce que Milo appelle encore l’« accordéonisation » des siècles : on en rallonge certains, on en raccourcit d’autres pour les besoins de la cause, qu’on pense au « siècle de deux cents ans » ou au « court xxe siècle » d’Hobsbawm.

25Un autre essai de Daniel Milo m’a suggéré une deuxième solution possible :

Il est rare qu’on mange une pomme de terre de l’année précédente, alors qu’il n’est que trop fréquent qu’on lise un livre du siècle dernier. Et ce qui est encore plus important dans cette comparaison, la pomme de terre disparaît avec sa consommation, la récolte de la saison qui suit est donc appelée à la remplacer ; alors que le livre, le film, le tableau n’existent que par leur consommation, et la production culturelle qui suit vient donc s’y ajouter. (Milo, 1987, p. 14).

26Plutôt que de découper différemment les siècles au risque de créer de nouveaux et malcommodes décalages, il me semble préférable de se dire qu’en effet, la spécificité des productions culturelles, et en leur sein, des livres, c’est de n’exister vraiment qu’à condition d’être consommés, puis de ne pas disparaître, une fois qu’ils ont été lus par leurs premiers lecteurs. Dès lors pourquoi ne pas formuler autrement les appartenances séculaires ? En l’état, la coutume veut que l’on classe Sévigné et Rabutin dans le même siècle, celui de leur existence, puis qu’un peu d’histoire de la réception des textes nous apprenne qu’au règne de Bussy fin xviie siècle a succédé le règne de Sévigné au siècle suivant, dont l’empire n’a fait que croître au point d’éclipser dans le domaine scolaire et grand public la plupart des autres épistoliers de son siècle d’existence, les reléguant au rang de corpus pour spécialistes.

27Cela ne change peut-être pas fondamentalement les choses mais cette description peut se formuler plutôt ainsi : Sévigné et Rabutin n’ont pas été publiés dans le même siècle, l’une appartient de plein droit au xviiie siècle qui la publia seule et pour elle-même, après Bussy donc. Sévigné est celle qui fait remonter le temps en faisant relire le relégué, du moins est-ce ma trajectoire de lectrice. Dès lors, il faudrait pouvoir dire que Sévigné a vécu au xviie siècle et est devenue autrice au xviiie siècle, que Bussy fut auteur épistolaire, de manière très fugace et toute posthume à la fin du xviie siècle et simple destinataire dans les suivants. Si on réassigne l’épistolière au xviiie siècle, le gain heuristique n’est pas négligeable. Plus besoin de préalables précautionneux sur sa conscience d’autrice indémontrable, sur l’écrivaine-sans-le-savoir, puisqu’on décide qu’elle n’est autrice qu’un siècle après sa mort. Autre avantage et non des moindres : elle rejoint le siècle par excellence de l’épistolaire.

28Pourquoi ne pas imaginer, à défaut de faire bouger les siècles, de déplacer les auteurs dans ces siècles, en les situant non pas dans le siècle de leur existence biologique, mais dans celui de leur pleine existence d’auteur publié — et donc consommable autrement qu’une pomme de terre ? Il s’agirait alors de lire les auteurs dans leur siècle de publication. Pour la majorité d’entre eux, cela ne changera pas grand-chose, mais pour de nombreux auteurs de textes factuels publiés de manière posthume, sans qu’ils y aient mis eux-mêmes « la dernière main », comme l’écrivait D’Olivet ([1743] 1989, p. 60‑61, voir supra), cela ferait percevoir immédiatement la longue trajectoire qui a amené ces textes jusqu’à nous et permettrait de comprendre quel intérêt a présidé, le moment venu, au choix de la publication et quels co-auteurs ont fabriqué les artefacts que nous lisons encore. Si l’on suit les réflexions de Frédéric Briot dans son hommage à Jean Garapon (2016), après tout, pour ce type de textes — correspondances comme mémoires — les libraires du xviiie siècle et les éditeurs du xixe siècle sont autant les auteurs de ces publications que ces hommes et ces femmes du Grand Siècle qui n’avaient pas la manie du brouillon ou dont les héritiers, par prudence ou par négligence, n’ont pas conservé les manuscrits. Dans cette logique, Commynes serait alors un auteur du xvie siècle (Dufournet, 1984), Brantôme rejoindrait Bassompierre au xviie siècle, tandis que Retz côtoierait Sévigné au xviiie siècle23. Pour tous ceux qui nous gênent, tous ces fameux inclassables, cela ferait pencher la balance autrement, à moins que cela ne complique encore un peu les choses, par exemple pour le duc de Saint-Simon, désormais auteur du xixe siècle. Mais ce serait aussi une façon d’entériner une fois pour toutes cette séparation tant de fois voulue, tant de fois remise à plus tard entre vie biologique de l’individu et destin de l’œuvre.

29 J’ai conscience du pourcentage assez faible de chance de réussite de cette proposition qui, pour une large part, se pratique déjà, sans pour autant qu’on en tire les conséquences qui s’imposent par exemple dans la rédaction des « histoires littéraires ». Mais il me semble qu’un classement séculaire par la publication — au titre d’histoire littéraire expérimentale — permettrait, à tout prendre, de mieux percevoir quelque chose comme le goût d’un siècle.